-

La technique du bâtiment - Tous corps d'état99,00 € TTC

La technique du bâtiment - Tous corps d'état99,00 € TTCUn ouvrage de référence, une édition largement revue et complétée

-

-

Les fondamentaux de la résistance des matériaux59,00 € TTC

Les fondamentaux de la résistance des matériaux59,00 € TTCComprendre et appliquer les modèles de comportement

-

Les territoires oubliés, un futur désirable24,00 € TTC

Les territoires oubliés, un futur désirable24,00 € TTCUn réservoir d’idées pour les territoires oubliés

-

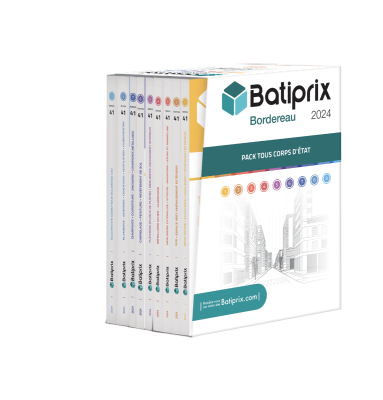

BATIPRIX BORDEREAU 2024À partir deÀ partir de 200,45 € TTC

BATIPRIX BORDEREAU 2024À partir deÀ partir de 200,45 € TTCGagnez du temps pour estimer vos projets et gérez vos appels d'offres avec la Bibliothèque d'ouvrages tous corps d'état !

-

Ouvrages en béton armé : du dimensionnement au chantier tome 190,00 € TTC

Ouvrages en béton armé : du dimensionnement au chantier tome 190,00 € TTCOuvrages en béton, du dimensionnement à la mise en œuvre

Évaluation moyenne des clients :5 of 5

-

Abonnement Le Moniteur des Travaux Publics et du BâtimentÀ partir deÀ partir de 629,00 € TTC

Abonnement Le Moniteur des Travaux Publics et du BâtimentÀ partir deÀ partir de 629,00 € TTCVOTRE SERVICE DE VEILLE SUR L’ACTUALITÉ ET LES OPPORTUNITÉS D'AFFAIRES DU BTP

Évaluation moyenne des clients :4 of 5 -

-

Abonnement NégoceÀ partir deÀ partir de 289,00 € TTC

Abonnement NégoceÀ partir deÀ partir de 289,00 € TTCLe média de référence de la distribution bâtiment

-

MONITEUR JURIS Intégral1 629,00 € TTC

MONITEUR JURIS Intégral1 629,00 € TTC20 livres + 7 ouvrages à mises à jour + 4 revues + tous les textes officiels + toute la jurisprudence

-

Kheox1 169,00 € TTC

Kheox1 169,00 € TTC2 400 normes + 20 livres + 5 ouvrages à mises à jour + 1 revue

Évaluation moyenne des clients :5 of 5 -

BATIPRIX WEBÀ partir deÀ partir de 238,80 € TTC

BATIPRIX WEBÀ partir deÀ partir de 238,80 € TTCGagnez du temps dans le chiffrage de travaux avec la solution Batiprix Web !

-

Code de la commande publiqueÀ partir deÀ partir de 315,00 € TTC

Code de la commande publiqueÀ partir deÀ partir de 315,00 € TTCLe guide indispensable pour préparer, suivre et gérer simplement vos contrats de commande publique

-

Sécurité incendieÀ partir deÀ partir de 395,00 € TTC

Sécurité incendieÀ partir deÀ partir de 395,00 € TTCLe guide pour faire face au risque incendie, de la conception à la maintenance

Évaluation moyenne des clients :4 of 5 -

Entretien, rénovation, réhabilitation des bâtimentsÀ partir deÀ partir de 370,00 € TTC

Entretien, rénovation, réhabilitation des bâtimentsÀ partir deÀ partir de 370,00 € TTCLe guide pratique fondé sur le diagnostic technique

Évaluation moyenne des clients :5 of 5